Lesezeit

Wenn der Bauer oder die Bäuerin in der Früh in den Stall geht, werden sie meist schon erwartet: Mit dem Melken beginnt und endet der Tag für die Heumilchkühe – ein Ritual, zwischen dem sie im Sommer frische Gräser auf der Alm oder Weide fressen und im Winter das namensgebende Heu genießen. Das macht die Heumilch besonders schmackhaft und ist der Grund, warum sie für die Käseherstellung so gut geeignet ist. Mehr dazu findet ihr im Artikel Heumilch als Spezialmilch für Käse.

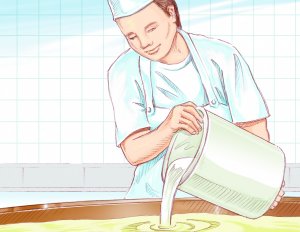

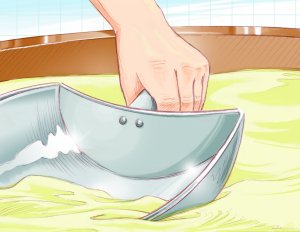

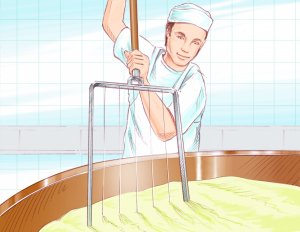

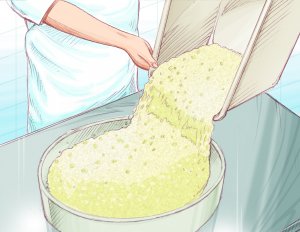

Wenn beim Heumilchbauernhof oder der Alm eine Sennerei dabei ist, wird die Milch oft direkt nach dem Melken verkäst. Da die Kuh eine Körpertemperatur von ca 38,5° C hat, ist die Milch nämlich noch warm, wenn die Verarbeitung beginnt. Das spart Zeit, denn im ersten Schritt…

In der Reifezeit entfaltet der Käse sein artentypisches Aroma. Man unterscheidet bei Heumilchkäse unterschiedliche Reifungsarten:

- Milchsäurereifung, z.B. Gouda

- Weiß-, Blau-, bzw. Grünschimmelreifung, z.B. Camembert

- Gärungsreifung in Naturrinde oder Folie: Hier kommt es bei warmen Reifeverhältnissen durch Propionsäurebakterien zur Lochbildung, z.B. beim Emmentaler

- Rotkulturreifung: Die Kultur wird auf die Rinde aufgetragen, z.B. Bergkäse, Tilsiter und Weichkäse

- Hefereifung, z.B. Grau- und Surakäse

Wenn der Käse dann in der Käsetheke angeboten wird, hat er seinen typischen Geschmack ausgebildet. Als Naturprodukt reift der Heumilchkäse aber noch nach. Gerade bei Weichkäse ist das der Fall. Je näher er zum Ende der Mindesthaltbarkeitsdatums kommt oder darüber hinausgeht, umso vielschichtiger wird sein Aromaspektrum. Käseliebhaber schätzen diesen Zeitpunkt des sogenannten Reifehöhepunktes, wenn die vielfältigen Aromen ihre Spitze erreichen. Ganz „fertig“ ist Käse also nie bis wir ihn genießen!